こんにちは、キクです。

本記事では、僕が今週読んだIT系のニュースについて「振り返り」と「まとめ」を目的として整理していきます。

本記事の内容

- ITニュース系

- 記事1:生成AIの業務活用にはまず2つの注目生成AIツールを使いこなす

- 記事2:オンプレミスか、クラウドか――AIの性能を引き出すストレージとは?

- 記事3:キオクシア、第8世代BiCS FLASHを採用したデータセンター向けSSDの試作品を開発

- 記事4:ペプシコのAI活用、「ここがスゴい」 AWSとのパートナーシップや生成AI基盤について解説

- 記事5:AIエージェントを悪用した攻撃手法3選 対策の考え方にも転換が必要(前編)

- 記事6:米Supermicro、次世代型の直接液冷ソリューション「DLC-2」発表

- 記事7:「AIで業務過多になる」問題 マイクロソフトはどう解く? Copilot + PCの利用シーンを例に聞く

- 学習系

ITニュース系

記事1:生成AIの業務活用にはまず2つの注目生成AIツールを使いこなす

生成AIは業務の効率化に役立つ一方で、汎用チャットbotだけでは課題も多くある

業務での使い勝手に優れた2つの生成AIツール「Perplexity」と「NotebookLM」に焦点を当てて紹介

業務利用における生成AIの注意点

業務で生成AIを使う前に、情報漏えいなどのリスク認識が不可欠

- 機密情報(顧客リスト・社内資料など)の取り扱いに注意

- LLMの学習データ利用を「オプトアウト設定」で制限可能

- デフォルトで学習に使われる可能性があるため、設定変更が重要

Perplexity:検索に強い生成AI

インターネット検索をベースにした、質問応答特化型のAI

- 検索結果を要約し、直接的な回答を提示してくれる

- 複数ソースを参照することで網羅的な情報収集が可能

- 広告がなく、リアルタイム性にも優れている

- 英語で検索すると、高品質な海外情報にアクセスしやすくなる

Perplexityと生成AIの併用

Perplexity単体より、他の生成AIと組み合わせることで精度が向上する

- ChatGPT等で検索クエリを英訳し、Perplexityで検索

- 結果を翻訳しつつ、生成AIで要点をドリルダウンする流れが効果的

- 英語が苦手でも、翻訳ツールとの併用で情報の壁を突破できる

NotebookLM:文書分析に強い生成AI

ドキュメントの要約や知識抽出に特化したAI

- 大量のPDFなどをアップロードし、自動要約・要点抽出が可能

- メモ機能で自分の気付きや分析内容を整理・記録できる

- コラボ機能でチームとの知識共有にも活用できる

- 学習データに使われず、ハルシネーションも起きにくい点が特徴

NotebookLMの応用:複数資料の横断分析

複数のソースを柔軟に管理・分析できる点がNotebookLMの強み

- ソースの取捨選択で、特定対象(年代別、分野別など)に絞った分析が可能

- メモを新たなソースとして活用し、より深い分析につなげられる

- 継続的なテーマの掘り下げに適している

PerplexityとNotebookLMの連携活用

情報収集と分析をシームレスに行える連携活用が注目されている

- Perplexityで調べた情報ソース(URLやPDF)をNotebookLMへ取り込む

- YouTubeなども、ドキュメント化することでソースにできる

- NotebookLMで多角的に分析し、意思決定の質を高められる

目的に応じてツールを選ぶことが重要

生成AIの強みを引き出すには、使う目的に応じた選定が不可欠

- NotebookLMはテーマを深掘りしたい場合に最適

- 発散的なアイデア出しにはやや不向き

- 特化型ツールを適切に使い分けることで、業務効果が最大化される

生成AIの業務活用にはまず2つの注目生成AIツールを使いこなす

記事2:オンプレミスか、クラウドか――AIの性能を引き出すストレージとは?

AI活用が進む中で、AIの性能を最大限に引き出すには適切なストレージ選定が重要

オンプレミスとクラウド、それぞれの特性を理解し、用途に応じた戦略的な判断が求められる

AIに求められるストレージの要件

AIシステムでは学習と推論の双方でストレージ性能が重要

- 学習フェーズでは膨大なデータを高速に処理できることが求められる

- 推論フェーズでは低レイテンシと高スループットがユーザー体験を左右する

オンプレミスストレージの利点

高性能やカスタマイズ性を重視するならオンプレミスが有利

- ネットワーク帯域制約を受けにくく、高速処理が可能

- ストレージ構成をAIモデルに合わせて柔軟に最適化できる

- データを近接環境で扱えるため、レイテンシが低減

- ERP・CRMなど基幹システムと連携しやすい

- セキュリティ・プライバシー・コンプライアンスの観点でも安心

クラウドストレージの利点

柔軟性と初期コスト削減を重視するならクラウドが有利

- 優れたスケーラビリティがあり、短期プロジェクトやPoCに最適

- 利用量に応じた従量課金制でコストを最適化しやすい

- データレイクやSaaSなど、クラウド内データとの親和性が高い

- 非構造化データを扱うLLMに適したオブジェクトストレージが中心

進化するハイブリッド運用環境

両者の利点を活かすアーキテクチャも登場している

- オンプレミスでのオブジェクトストレージ導入が可能になってきた

- クラウドとオンプレミスのストレージを統合的に管理する仕組みが進展

- 「グローバル名前空間」により、異なる物理環境のデータを一体的に扱える

- 柔軟なAIワークロード移行やハイブリッド運用に適する基盤が構築可能

オンプレミスか、クラウドか――AIの性能を引き出すストレージとは?

記事3:キオクシア、第8世代BiCS FLASHを採用したデータセンター向けSSDの試作品を開発

キオクシアは、高性能なAI・機械学習用途に対応する最新SSDを開発

データセンターの高度化ニーズに応える構成となっている

製品概要と展示情報

新たに発表された「KIOXIA CD9P」シリーズは、HPE Discover 2025で展示された

一部顧客向けにサンプル出荷も開始されている

- データセンター向けのPCIe 5.0対応NVMe SSD

- 展示会「HPE Discover 2025」(米ラスベガス)でデモ公開

- 限定顧客向けにサンプル出荷も実施予定

規格と用途への対応

最新のNVMe 2.0およびNVMe-MI 1.2c規格に準拠し、AIや機械学習の処理性能要求に対応している

- PCIe 5.0/NVMe 2.0/NVMe-MI 1.2cに対応

- 生成AI・機械学習向けに高速な処理と応答性を提供

性能の向上ポイント

前世代と比較して、読み書き性能が大幅に向上しています。

- シーケンシャルリード:約20%向上

- ランダムリード:約30%向上

- シーケンシャルライト:約25%向上

- ランダムライト:約125%向上

大容量化を支える技術

第8世代BiCS FLASHの採用により、大容量化が実現されている

- メモリ容量は前世代比で約2倍

- 2.5インチモデル:最大61.44TB

- E3.Sモデル:最大30.72TB

キオクシア、第8世代BiCS FLASHを採用したデータセンター向けSSDの試作品を開発

記事4:ペプシコのAI活用、「ここがスゴい」 AWSとのパートナーシップや生成AI基盤について解説

AI活用を強化する中で、PepsiCoはAWSとの連携を軸にクラウド移行や生成AI基盤の拡充を進めている

PepsiCoとAWSの戦略的連携

クラウド移行とAI導入を両立させるため、AWSとのパートナーシップを活用

- アプリやワークロードをAWSへ移行

- AWS上で機能の構築・テストを実施

- リアルタイム分析や業務効率化を推進

独自の生成AI基盤:PepGenX

柔軟なアプリ開発を支える生成AIプラットフォームを活用

- 「Amazon Bedrock」との連携で機能性を強化

- 開発の柔軟性と効率を両立

AI・データ戦略の進展背景

過去の課題を乗り越え、全社的にデータ活用が可能に

- 従業員がデータを扱える基盤を整備

- データ×AIの融合を今後さらに加速

クラウド活用の狙いと展望

クラウドを活用して俊敏性と知見を得ることを重視

- クラウドファーストのアプローチを推進

- 組織全体でスケーラビリティと俊敏性を強化

クラウドコストへの対応

AI導入によるコスト増に対し、適切なマネジメントも実施。

- クラウド費用の高騰を懸念し対策

- 多くの企業でAIによる費用増加が課題に

景気とIT投資の関係

経済の不透明さがIT投資に影響を及ぼす可能性もある

- 消費者支出や景気後退の影響が懸念される

- プロジェクト保留や支出見直しの可能性あり

ペプシコのAI活用、「ここがスゴい」 AWSとのパートナーシップや生成AI基盤について解説

記事5:AIエージェントを悪用した攻撃手法3選 対策の考え方にも転換が必要(前編)

AIエージェントの普及に伴い、従来とは異なる脅威や攻撃手法が現れている

特に長期記憶やツール連携、自律性といった特性が新たなリスクを生んでおり、対応には発想の転換が求められている

従来型LLMセキュリティとの違い

AIエージェントの特徴が新しい脅威構造をもたらしている

- 従来のLLMは単発的なリスク(例:プロンプトインジェクション)が中心

- AIエージェントは「ステートフル」「文脈依存」「動的」といった特徴を持つ

- セッションをまたいだ長期的・持続的な攻撃が可能になる

メモリポイズニング攻撃

AIの長期記憶を徐々に汚染して、意思決定を操作する

- 段階的に悪意ある情報を記憶に注入し、行動を変化させる

- 複数セッションにわたるため検出が難しい

- 対策:メモリ暗号化、整合性検証、異常検知の導入

ツール悪用攻撃

AIが連携する外部ツールやAPIが攻撃経路になる

- 正規の業務ツールを利用して横展開やRCE(リモートコード実行)を実行

- 境界防御では対応が難しい

- 対策:最小権限の徹底、ツール入力の検証、サンドボックス化

権限侵害攻撃

エージェントの権限構造を操作して特権を不正取得する

- 検出されずに静かに権限を昇格される危険

- 複雑な権限設計ゆえに狙われやすい

- 対策:動的権限管理、継続認証、行動分析による監視

AIエージェントは業務遂行のために複数のシステムやデータベースにアクセスする必要があるため、権限管理が複雑になりやすい

その結果、攻撃者に狙われやすくなっているという側面もある

AIエージェントを悪用した攻撃手法3選 対策の考え方にも転換が必要(前編)

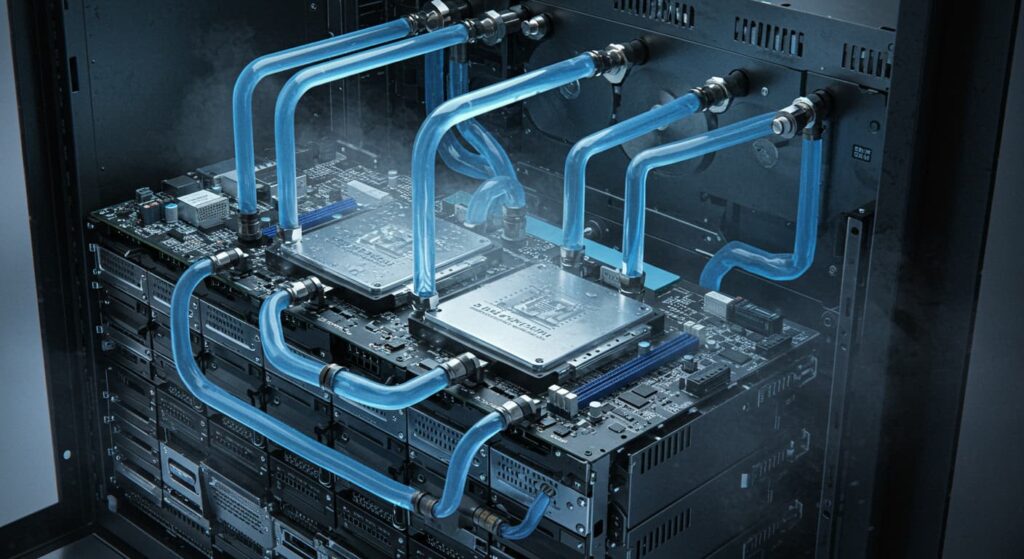

記事6:米Supermicro、次世代型の直接液冷ソリューション「DLC-2」発表

Supermicroが発表した「DLC-2」は、サーバー冷却技術の進化を象徴する直接液冷(DLC)ソリューション

省電力性と高密度な設計が特徴

次世代液冷ソリューション「DLC-2」の概要

空冷式に代わる効率的な冷却方式として注目されている

- Supermicroの4Uサーバーに対応

- CPU、GPU、メモリ、PCIeスイッチ、電圧レギュレーターに専用のコールドプレートを搭載

- 高速ファンやリアドア熱交換器は不要

冷却性能と高密度設計

ラック単位での高い熱除去能力と省スペース化を両立

- 専用の水分配ユニットによりラックあたり250kWの熱を除去可能

- ラック冷却設計により床面積あたりの計算能力を向上

- サーバールームのレイアウト効率にも貢献

省エネとコスト削減効果

導入効果はエネルギーとTCOの両面で大きなメリットがあります。

- 空冷式と比べて消費電力を最大40%削減

- 導入から運用まで含めたTCOは最大20%削減

DLC-2は特に高性能コンピューティング環境(HPCやAI向け)において、熱問題と消費電力の課題を同時に解決するソリューションとして、今後の採用が進むことが期待される

米Supermicro、次世代型の直接液冷ソリューション「DLC-2」発表

記事7:「AIで業務過多になる」問題 マイクロソフトはどう解く? Copilot + PCの利用シーンを例に聞く

AI活用が進む中で、業務効率化の一方で“AIによる業務過多”という逆説的な課題も浮上している

AIの役割とは何か

AIには「代替」と「補助」の2つの方向性があるとされている

定型業務をAIが代替することで効率化しつつ、人間の創造性を引き出す補助ツールとしての可能性にも期待されている

- 資料作成や分析などの業務をAIに任せることで、従業員の負担を軽減

- 翻訳やコード生成などで、スキルの壁を越えた成果創出が可能に

現場での活用事例

Microsoft社内では、Copilot + PCを使った具体的なAI活用の取り組みが進められている

- Copilotによる英文資料の読み取り、スクリプト作成支援

- Teamsの字幕翻訳や、動画のリアルタイム字幕表示機能を活用

- 過去の作業を検索できる「リコール機能」で記憶をサポート

Copilot + PCの基本性能

AI活用を支えるために設計された新世代のPC

- NPU(AI処理専用プロセッサ)によって高速かつセキュアな演算を実現

- 16GB以上のRAM、256GB以上のSSDなど、高スペック構成が標準

Surface新モデルの特徴

Copilot + PCとしてのSurfaceシリーズも刷新され、使いやすさを追求している

- USB-C給電、ファンレス設計、ペン収納位置の変更などの改良

- アクセシビリティへの配慮で入力デバイスや操作性も進化

Snapdragon X Plusの利点

モバイルチップとして培われた省電力性と応答性をPCにもたらしている

- 最大16時間の長時間駆動

- スマートフォンのようなスリープ復帰や常時接続

- ARMアーキテクチャ対応アプリの増加、互換性の工夫も進行中

今後のAI活用とハードウェア選定

AI活用を本格化するには、土台となるデバイスの選定が重要

- Windows 11のAI機能を活かすには要件を満たすPCが必要

- 単なる効率化でなく、創造性や業務意識の変革こそがAI導入の目的

「AIで業務過多になる」問題 マイクロソフトはどう解く? Copilot+ PCの利用シーンを例に聞く

学習系

記事1:GitHub Copilotで「エージェントモード」が利用可能に「Coding Agent」とどう使い分ければいいのか?

GitHub Copilotに新機能「Agent Mode」が登場

これにより、開発者は単なるコード補完を超えて、より自律的なAIアシスタントの支援を受けられるようになる

Agent Modeとは

Agent Modeは、GitHub Copilotに新しく追加された機能で、開発者の意図を理解し、コードの補完や修正などの作業を自律的に実行する

従来の「提案」や「補完支援」を超えて、自然言語の指示に応じてコードを操作できるのが特徴

具体的な使い方

たとえば、「この関数をリファクタリングして」「このバグを修正して」といった指示をコメントで書くと、Copilotがその内容を理解して、実際にコードを修正してくれる

また、TODOコメントの対応やコード検索、修正の自動実行も可能

ペアプログラミング的な役割

GitHubはAgent Modeを「ペアプログラミングのパートナー」と位置付けている

常にユーザーの操作に寄り添いながら、開発を支援するスタイル

Coding Agentとの違い

- Agent Mode:IDE上でのチャット(Copilot Chat)を通じて開発者とやり取りしながらコード編集を支援(あくまで人と協力するスタイル)

- Coding Agent:Issueの内容から自動でコードを生成し、Pull Requestまで実施することで、より自律的な存在で、人手をあまり介さずに動作

役割の使い分け

Agent Modeは日常の開発支援に向き、Coding Agentは定型作業や自動化の強化に活用すると効果的

GitHubは、Agent Modeにより開発者が創造的な作業に集中できると強調している

GitHub Copilotで「エージェントモード」が利用可能に「Coding Agent」とどう使い分ければいいのか?

記事2:「実は知らない」とは言いづらい「AIエージェント」の基礎を把握する

AIエージェントは、単なるチャットや補助的なツールとは異なり、自律的に業務を遂行できる次世代のAIとして注目されている

AIエージェントとは

AIエージェントは、人の指示を理解し、自律的に判断・実行するソフトウェア

- 単純な自動化ツールと異なり、状況に応じた柔軟な対応が可能

- スケジュール調整や顧客対応など、業務支援に幅広く活用

- 生成AIと違い、目的を持った行動ができる

AIエージェントと生成AIの違い

生成AIとの違いを理解することで、AIエージェントの特性がより明確になる

- 生成AI:文章や画像など「コンテンツ生成」が得意

- AIエージェント:目的を推論して「自律的にタスクを実行」

- 例:営業支援では、資料作成だけでなく送付や関係者調整まで担う

AIエージェントの仕組み

AIエージェントは、理解・判断・実行の3つのプロセスで動作する

- 理解:自然言語処理を用いてユーザーの意図を解析

- 判断:知識や外部データをもとに最適な行動を選定

- 実行:通知、資料作成、システム操作などを自動で実施

- 履歴やフィードバックで継続的に学習・進化する

活用事例

AIエージェントは、家庭からビジネスまで多くの領域で導入が進んでいる

日常生活

- AlexaやGoogle Assistantによる音声操作、スケジュール管理など

企業

- コールセンターの一次対応によるオペレーター負荷の軽減

- 人事業務での面談提案や資料作成の支援

活用上の注意点

AIエージェントを導入する際には、以下のリスクへの対策が重要

- セキュリティとプライバシー:アクセス権管理、通信暗号化、監査ログの整備

- 誤作動への備え:人による最終確認、誤動作時のフロー整備、段階的導入

- データ品質:古い情報や偏りを防ぎ、定期的に見直す体制が必要

今後の展望と課題

AIエージェントは今後さらに高度化し、企業全体の意思決定支援へと進化していく

- 複数の業務部門で連携し、全社的な活用が期待される

- 誤判断への対応、データ整備など運用面の課題も存在

- 技術だけでなく、業務設計の視点が導入の成否を左右する

「実は知らない」とは言いづらい「AIエージェント」の基礎を把握する

記事3:VPNを使うなら「IPsec」と「SSL」のどちらを選ぶべき?

VPNプロトコル選定の重要性

VPNは安全な通信手段として広く利用されているが、使うプロトコル(IPsecまたはSSL)によって適した用途が異なる

SSL‑VPNを選ぶべきケース

SSL-VPNは柔軟なアクセス制御と簡易な導入が求められる場面で有効

- ユーザーやアプリケーションごとに細かくアクセス制御したい

- クライアントに証明書をインストールできない

- Webブラウザ経由での接続で十分な利用ケースに向く

IPsec‑VPNを選ぶべきケース

IPsec-VPNは広範なネットワークアクセスや特定アプリケーション利用時に向いている

- 遠隔地のユーザーに社内ネットワーク全体を使わせたい

- 特定アプリケーション(ブラウザ以外)での接続が必要

両者の併用と導入判断

用途ごとに両方を併用するケースも多いが、コスト面や管理体制を考慮して導入判断すべき

- VPN製品の選定・テスト・導入・運用には一定の手間とコストがかかる

- 単独採用よりも併用の方が柔軟だが、現実的かどうかは要検討

ゼロトラストの観点からの設計

VPN選定とは別に、全通信を信頼しない「ゼロトラストセキュリティ」の考え方を組み込む必要がある

- 社内認証基盤やアクセス制御と密接に統合する

- VPNに頼りきらず、全体としてのセキュリティアーキテクチャを再設計する意識が重要

VPN導入後に必要なテスト項目

導入時や導入後には、セキュリティを確保するための各種テストが欠かせない

VPNインフラ自体のテスト

VPNゲートウェイやクライアントソフトウェアなどの構成要素が正常に動作するか確認する

- 構成ミスや接続トラブルの原因を事前に排除できる

- クラウド型VPNの場合はサービス側の挙動も検証対象

既存システムへの影響

VPN導入が既存ネットワークやアプリケーションに悪影響を与えないかを見極める必要がある

- レイテンシ増加や帯域圧迫が業務に支障を与える可能性

- 特に業務システムがオンプレにある場合は要注意

セキュリティ耐性の検証

VPN自体が攻撃対象になる可能性があるため、防御機能の確認が求められる

- 設定ミスを突いた攻撃への対応力

- 脆弱性(例:OpenSSLのHeartbleed)の影響有無の確認

暗号化方式の安全性

使われている暗号化技術が現在の水準に適合しているかを確認する

- 強力かつ最新の暗号化プロトコルを採用しているか

- 定期的なパッチ適用の体制が整っているか

エンドユーザーの利用安全性

利用者が正しくVPNを扱えるかどうかも、実は非常に重要なチェック項目

- 悪意のある内部ユーザーによる不正利用対策

- 正しい使い方や注意点の社内教育が必要

このように、プロトコルの選定だけでなく、導入前後のセキュリティ検証・運用体制の整備が、安全なVPN運用のカギとなる

VPNを使うなら「IPsec」と「SSL」のどちらを選ぶべき?

記事4:DX推進組織がこぞってNotionを採用する理由

Notionは多機能で柔軟なワークスペースツールとして、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)を進める企業に人気がある

情報共有や業務の可視化、組織文化の変革に貢献し、多くの大企業が導入を進めている

NotionがDX推進で注目される理由

情報の一元化と柔軟な運用で変革の土壌を育てるツールとして注目されている

- ノート、ドキュメント、Wiki、DBなどを統合した「コネクテッドワークスペース」

- 柔軟なレイアウトと高い可変性で、部門横断の連携にも対応

- デジタライゼーション段階で課題となる「情報のサイロ化」や「人材不足」に効果的

社内ポータル構築

情報を集約・共有する文化を根付かせることができる

- 全社集会の資料や福利厚生などを1ページで整理

- 部署やチームごとの情報も分けて格納可能

- 情報を全従業員が編集・蓄積できる仕組みにより、自律的なポータル運用が可能

プロジェクト管理機能

柔軟なビューでプロジェクトやタスクを効率的に可視化できます。

- ガントチャート、看板形式などの多様な表示形式に対応

- 各タスクの担当者や進捗が一目でわかる

- チーム間での連携やアサイン判断が容易になる

議事録テンプレートとタスク連携

会議内容と実務タスクを連携でき、実行力が向上する

- 会議ごとにアジェンダ、決定事項をテンプレートで整理

- 決定事項がそのまま担当者タスクに連動される

- 会議後のタスク漏れや責任不明を防止

Notion AIの活用

格納データに基づいたQ&Aやドキュメント生成が可能

- 翻訳・要約・改善・アイデア出しに対応

- 社内データベースと連携したAI回答が可能(例:経費申請方法やスキルのある社員検索)

NotionがDXを加速させる理由

情報可視化とナレッジ共有が自然と行える環境を作れる

- 分散していたツールを統合して「横ぐし」の情報活用を可能に

- 自然とデジタル人材育成につながる使用体験

- 業務効率の改善により、働き方改革にも寄与

Microsoft 365との使い分け

既存ツールとのバランスを取るための3つのパターンがある

- Notionと共存:各ツールの強みを活かして併用

- Notion集約型:ドキュメント・ナレッジ管理をNotionに一本化

- 最小導入:ExcelやワークフローはMicrosoft製品、情報共有はNotionで分担

このようにNotionは単なる業務支援ツールではなく、DXの基盤づくりや文化変革の中核として期待されている