こんにちは、キクです。

本記事は、僕が自己学習で学んだことをブログでアウトプットするシリーズになります。

今回は『サーバの電力関連』について書いていこうと思います。

本記事の内容

それでは、よろしくお願いします。

サーバの電力3段変換について

サーバに届くのは通常100Vや200Vの交流(AC)電源

しかし、サーバ内部の部品(CPUやメモリなど)は直流(DC)でないと動かない

そのため、サーバでは以下のような3段階の電力変換が行われている

1. AC → DC(交流 → 直流)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 変換の内容 | データセンターから送られてくるAC(交流)電源を、DC(直流)電源に変換 |

| 担当する部品 | 電源ユニット(PSU) |

| なぜ必要? | サーバ内部の電子部品は、交流ではなく直流でしか動かないため |

| 事例 | 100Vや200Vの交流が12Vや48Vの直流に変換される |

2. DC → 低圧DC(5Vや3.3Vなど)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 変換の内容 | 12Vや48Vといった比較的高い直流電圧を、より低い電圧(例:5V, 3.3V)に変換 |

| 担当する部品 | VR(Voltage Regulator:電圧レギュレータ)などの回路 |

| なぜ必要? | ストレージやチップによって使う電圧が違うため、それぞれに合わせた電圧に分けて供給 |

| 事例 | 12V から HDD用に5Vやマザーボード用に3.3Vに変換するなど |

3. 低圧DC → 超低圧DC(1V以下)

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 変換の内容 | さらに一部の重要部品(CPUやメモリなど)向けに、1V以下の超低電圧に変換 |

| 担当する部品 | PMIC(電源管理IC)やVRM(Voltage Regulator Module) |

| なぜ必要? | 高性能なCPUなどは非常に低い電圧で動作し、それを正確に保つ必要があるため |

| 事例 | CPUやGPU、メモリなどのために0.9Vや1.2Vへに変換 |

ポイントは、CPU/GPUは高電圧に弱いので、段階的に落とすのが必須ということ

「電圧を下げると電流が上がる」の意味をちゃんと理解する

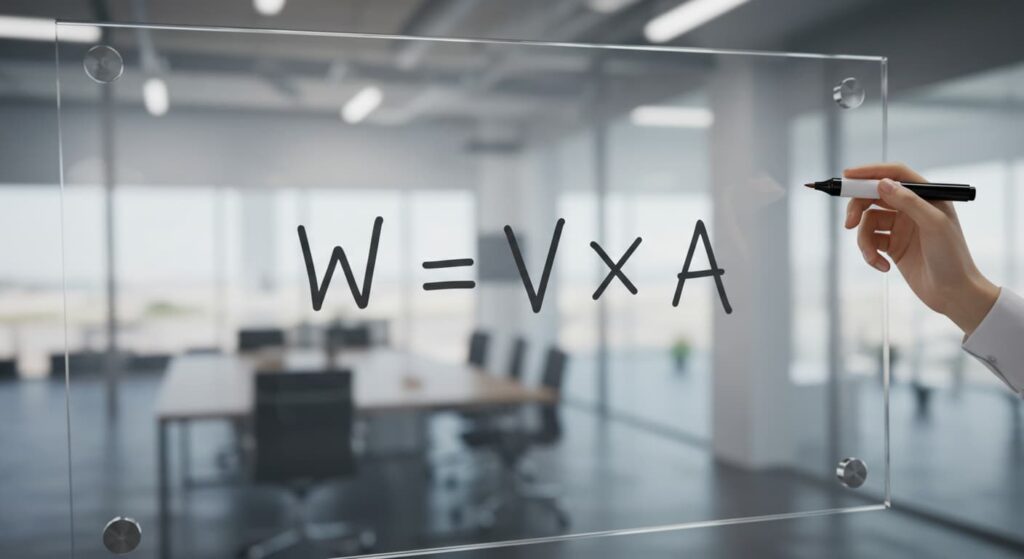

改めて、電力を算出するための基本式は以下の通り

電力(W)= 電圧(V) × 電流(A)例えば、同じ300Wを供給する場合には次のようなことが言える

- 電圧48Vの場合:電流6.25A

- 電圧12Vの場合:電流25A

同じ電力(W)を提供したい場合には、電圧(V)を下げると電流(A)を上げる必要がある

疑問:電圧を下げることで電流を上げてるのは誰?

電源ユニット(PSU)は、ただ電圧を安定して出しているだけ

電流をどれだけ流すか決めているのは、CPUやGPUなどの“負荷側”と言える

すなわち、負荷側が必要とする分だけ、電流が自然に流れる(いわば“引っ張る”)

水道に例えると

- 蛇口 = PSU

- 電圧 = 水圧

- 電流 = 水の量

- 使う人 = 負荷

水道からどれだけ水を流すかは、蛇口を捻った量によって変化する

そして、この蛇口を捻るのは「使う人 = 負荷」ということになるので、例えばCPUがたくさん蛇口を撚ればそれだけ水(電流)が流れることになる

サーバの消費電力に「上限」はあるのか?

GPUサーバなどが5kWを使うような時代になっても、電力は無限に増やせるわけではない

実際には、いろいろな制限(ストッパー)がある

ここでは、「サーバ内部」→「PSU」→「データセンター」の順で整理

1. サーバ内部での制限

VRMの限界

流せる電流に上限あり(例:100A)

超えると発熱・焼損リスク

VRMとは

Voltage Regulator Module

CPUやGPUなどのプロセッサに対して、正確で安定した低電圧を提供するための電源回路

基板配線の制限

銅箔パターンにも太さや許容電流の限界がある

部品のTDP制限

CPUやGPUには設計上の最大電力(TDP)があり、それを超えると動作保証外

2. PSU(電源ユニット)での制限

出力W数の上限

PSU自体の最大容量(例:2400W)があり、それ以上は供給不可

各出力ライン(12Vなど)の制限

たとえば「12Vで最大83Aまで」などの制限がある

ケーブルやコネクタの限界

C13は10A、C19は16〜20A程度までなどの制限がある

それ以上は危険

3. データセンター側での制限

ラックPDUの容量

1回路で20A程度、200Vなら4kWが限界

5kWサーバを積んだ場合、それだけで枠がいっぱいになってしまうことも

冷却能力の上限

空調・エアフローで冷やせないと運用不可

電力よりも熱がボトルネックになることも多い

配電盤・UPSの設計容量

分電盤、変圧器、UPSなどもそれぞれ設計上の上限がある

契約電力(kVA)の上限

データセンター全体が契約している電力量(例:1000kVA)を超えると、もう増やせない

12Vと48V給電の違い

最初は「どうせ最終的に1Vに落とすなら、12Vでも48Vでも同じでは?」と思った

しかし、「どの地点で、どのくらい電流を流すか」と「変換の効率と熱の分布」など違いはある

GPUからサーバの末端までを「12V系」「48V系」で比較して整理

12V給電の場合

概要

- PSUが12Vで出力し、各部品(VRM)に12Vが供給される

- VRMで12V → 1Vに変換し、GPUやCPUに供給

特徴

- 12Vから1Vへの変換は電圧差が大きいため変換効率が低い

- 1Vで300W使うGPUには 12Vラインで25A以上流れる

- 12V電源ライン上での発熱・ロスが大きくなる

48V給電の場合

概要

- PSUが48Vで出力し、VRMに48Vを供給(または途中でDC-DCで12Vに変換)

- GPU直近のVRMが 48V → 1V に変換

特徴

- 48V→1Vの変換はマルチフェーズ対応の高効率VRMで行われる

- 同じ300Wでも 48Vラインなら6.25Aで済む

- 電流が小さいため、ケーブルや基板の発熱・ロスが大幅に減る

整理

1Vへの変換は最終的に必要だが、そこまでの電圧が高いほど有利

- 12Vで運ぶと:電流が大きく、発熱・配線負荷・電力ロスが増える

- 48Vで運ぶと:電流が小さく、効率的で冷却・設計の自由度が高い

つまり「電圧が高いまま遠くまで運び、必要な場所で落とす」のが効率的ということ

これはまさに電力会社が送電線で高圧送電するのと同じ理屈

GPUサーバなど電力が大きい用途では、48V給電が圧倒的に有利

「12Vライン」や「48Vライン」ってどういう意味?

ラインとは、特定の電圧が流れる回路や配線の系統のことで、例えば次のようなものがある

- 12Vライン:PSUの12V出力ケーブル、基板上の12V経路、VRMまで含めた一連の供給網

- 同様に、5Vライン、3.3Vライン、48Vラインも存在する

マルチレール構成だと、CPU用・GPU用などに分けられていることもある

なぜ48V給電が注目されているのか?

GPUサーバやAIサーバのように電力密度が高い構成では、12V給電の限界が見えてきた

48V給電にすることで以下のようなメリットがある

- 電流が1/4になり、発熱・ロスを大幅削減

- 配線が細く軽くなり、設計の自由度が高まる

- PSU・VRMの負荷軽減、全体として効率が向上

OCP(Open Compute Project)などでは48V給電を前提としたラック構成も標準化が進んでいる

まとめ

サーバの電力供給は、単なる「電気を流す」話ではなく、電圧・電流・電力のバランスと、それをどう安全かつ効率的に制御するかという設計の話だった

特にGPUサーバのような高電力機器では、電流をどう抑えて、ロスや発熱をどう最小限にするかが大きな課題になる

その解決策の一つとして、48V給電のような新しいアプローチが採用されてきている。

今回の整理を通じて、電源の基本から現場での設計まで繋がりが見えてきたので、今後は実際の電源ユニットやデータセンター設計の事例についても意識して、より現実的な視点を深めていきたい